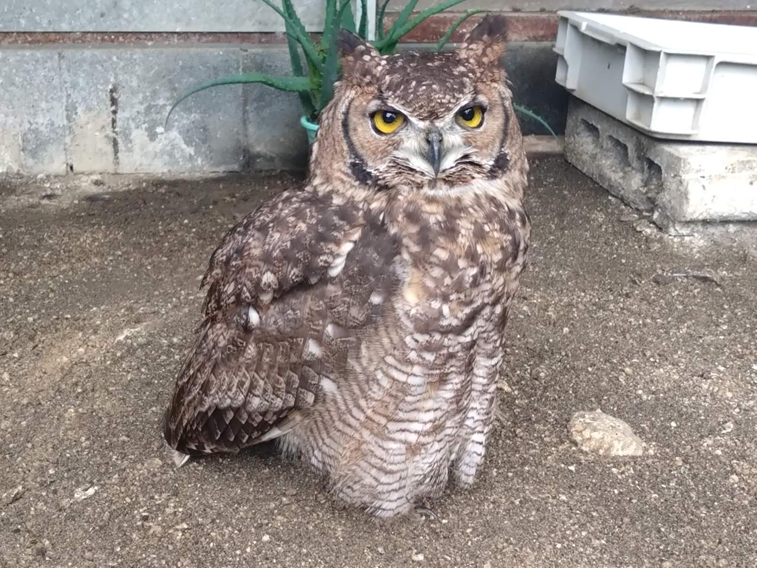

(コノハズク・智光山公園こども動物園、by T.M)

10月13日 日刊スポーツ

ドジャースの「奥様会」が13日までに公式インスタグラムを更新し、3年ぶりとなるリーグ優勝決定シリーズ進出を祝う集合写真をアップした。

11日にパドレスを相手にした地区シリーズ第5戦の勝利した後に撮影されたもの。大谷翔平の妻、真美子夫人の姿はないが、各選手の妻たちが、大はしゃぎしながらポーズをとっている。

「奥様会」は、大一番となった試合前にも、球場近くで撮影した集合写真をインスタグラムに投稿。真美子夫人は、選手の妻たちと一緒に写真におさまり、後列右で笑みを浮かべている。

我がベイスターズが、タイガースとジャイアンツという、実力と人気を兼ね備えた球団に、まぐれにまぐれを重ね、申し訳ないけどCSで勝ってしまい、日本シリーズでホークスと雌雄を決することとなりました。鎧袖一触でホークスという予想が大半ですが、例え大負けしても、ファンを10月末まで楽しませてくれたことに感謝します。

さて、海を越えたMLBですが、これもまたWSがニューヨーク・ヤンキースとロサンゼルス・ドジャースという宿命の対決となり盛上がっているようです。ここで私が注目したのは、「ドジャースおくさま会」の存在です。

この「おくさま会」とはドジャースの広報が作り上げた、半ば架空の団体であることは承知しています。しかし、「夫の仕事」なのに妻が注目されるということは興味深いものです。多分、ドジャースの広報としては、球団の選手が良き家庭人であることをアピールしたいのでしょう。ただ、そのアピールの様子が、どうも昭和の職場を連想させるのです。

昭和の優良職場では、「働く旦那さんの家族」を大切にすることが一般的でした。創立記念日等には、家族を招待したパーティーが行われるといった会社も少なくありませんでした。

運動会、社員旅行を家族連れというところもありました。(地域を巻き込んだ、「運動会」「盆踊り」等を実施する企業も多かったような気がします)

さて、私はひょんなことから、今年ある団体の安全週間の標語の選定の担当となりました。1000以上の応募作の中から標語を選ぶ仕事です。中には家族をテーマにした応募作もありました。

安全週間の独自標語は様々な団体が企画していますが、昔の標語には家族をテーマとしたものがいくつか選定されています。公式な安全週間の標語である中央労働災害防止協会で、「家族」という単語が含まれているのは次のとおりです。

昭和4年度 健康は身の為 家の為 國の為

平成2年度 災害ゼロはみんなのねがい あなたのために家族のために

平成6年度 職場の安全 家族の安心 災害ゼロはみんなの願い

平成23年度 安全は 家族の願い 企業の礎 創ろう元気な日本!

自分が標語の選定作業をしていて思ったのですが、「家族」という言葉が入る標語は心に訴えるものが多く、昭和脳の私の心を揺さぶります。でも、令和の標語としてどうかと言われると、選ぶ方は躊躇してしまいます。同性カップルの場合の家族とはどのような姿だろうか等を考え、頭が固い古い自分が考えつかないものは避けたいという心理になるのです。

考え過ぎということは自分でも理解できます。でも、多分「家族」という言葉で同じように戸惑う、企業の人事労務担当者もけっこういるんではないかと想像してしまいます。

ポリコレが日本より煩いUSAにおいて、ドジャースの家族写真がもてはやされていることに、何か不思議な気がしました。